妊娠していることがわかり、妊娠3ヶ月頃には超音波検査で赤ちゃんが確認することができて、出産予定日が決まります。

職場に妊娠を告げるタイミングとして、このタイミングで報告するか、安定期である5ヶ月まで待つか、悩ましいと思います。

仕事内容によっては、早急に相談をし、配慮してもらえるように図る必要があります。

場合によっては、主治医等から法的な措置を取る場合もあります。

どのような職務内容に注意をし、どのような交渉ができるのかまとめさせていただきます。

目次

妊娠時の職場環境・職務内容について注意すべきこと

妊娠時の職場環境・職務内容について注意すべきこととして、以下のことが挙げられます。

- 長時間の立ち仕事

- 重量物を扱う作業を伴う仕事

- 外回り・屋外・出張での長時間の仕事

- 足元が不安定な場所での作業を伴う仕事

- 自動車・自転車の運転

- 時間外・休日労働・夜勤のある仕事

- 気温・湿度・匂いなどが著しく悪い場所での仕事

長時間の立ち仕事

妊娠中は赤ちゃんに血液を循環させるために、貧血気味になりやすいです。

そこに長時間の立ち仕事が加わることで、貧血症状のめまい・立ちくらみが生じやすくなり、転倒などの事故を生じやすいです。

さらに、子宮収縮に伴う切迫症状・腰痛につながる可能性があります。

1時間に1回休憩をさせてもらうなどの「こまめに休憩」が必要です。

重量物を扱う作業を伴う仕事

重量物の持ち上げ・運搬は、腹圧がかかり同時に子宮の筋肉も収縮してしまい、切迫症状・腰痛を引き起こす可能性があります。

重量物の運搬で足元が見えず転倒する可能性があり、台車を押し引きする場合も腹圧がかかりやすいです。

前屈みの動作も、子宮圧迫・子宮血行悪化・切迫症状につながる可能性があるので注意が必要で、「何kg以下が安全」と言えません。

外回り・屋外・出張での長時間の仕事

外出が多く長時間を歩く仕事等は、身体に負荷がかかり、お腹の張り等を生じる危険があります。

妊娠するとプロゲステロンの分泌量が増えるので、ホルモンの作用で体温が上がります。

空調の効いていない外回り・屋外で、さらに体温が上がってしまい、体温上昇・発汗などにより過度な体力消耗につながります。

移動に関しても短期間・近距離でリスクがなければ大きな問題はありませんが、長時間座っていることにより、腰痛・むくみ・切迫症状を引き起こす可能性があります。

出張先で身体にトラブルが起こると、現地の病院に入院する可能性もありますので、出張日程に無理がある時は会社と相談しましょう。

足元が不安定な場所での作業を伴う仕事

足元が不安定な場所での作業は、転倒する危険があるので避けましょう。

また、狭い場所・足元が濡れている場所・階段・段差のあるところでの作業も注意が必要です。

転倒を避けるために不意に力んで支えようとしても、子宮収縮に伴う切迫症状を引き起こす可能性があります。

自動車・自転車の運転

つわりやめまいなどの症状がある場合は自動車の運転は避けたほうが良く、長時間の運転は腰痛や足のむくみを生じることがあります。

お腹がハンドルが当たる・足元が見えずらい場合は運転をしない方がよいでしょう。

自転車はバランスを崩しての転倒の危険に加えて、妊娠中は骨盤や股関節が緩んでいて負荷がかかりやすくお腹が張りやすいので、できれば控えましょう。

時間外・休日労働・夜勤のある仕事

時間外労働・休日労働で勤務時間が長くなる場合、体調に影響が出ることもあります。

また、夜勤は生活リズムを乱して自律神経にも支障をきたす可能性があり、胎児に影響が出ることがあります。

身体へのストレスも多くかかりますので注意が必要です。

気温・湿度・匂いが著しく悪い場所での仕事

温度や湿度が高い場所・換気の良くない場所での作業などはつわり症状が出たり、悪化することがあります。

また、厨房・喫煙・美容などのにおいによって、つわり症状が出たり、悪化することがあります。

妊婦に対する法律的処置

母性健康管理や母性保護については法律で規定されています。

- 保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保 (男女雇用機会均等法第12条関係)

- 妊娠中の通勤緩和 (男女雇用機会均等法第13条関係)

- 妊娠中の休憩に関する措置 (男女雇用機会均等法第13条関係)

- 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置 (男女雇用機会均等法第13条関係)

- 妊産婦等の危険有害業務の就業制限 (労働基準法第64条の3関係)

- 妊婦の軽易業務転換 (労働基準法第65条関係)

- 時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限

(労働基準法第66条関係)

健指導又は健康診査を受けるための時間の確保 (男女雇用機会均等法第12条関係)

事業主は、妊産婦が保健指導・健康診査を受診するために必要な時間を確保するようがあります。

その場合、有給休暇になるかどうかは会社によって異なります。

妊娠中期までは1ヶ月ごとおきですが、妊娠後期では1週おきに検査が入りますので、会社と調整しながら病院に通いましょう。

妊娠中の通勤緩和 (男女雇用機会均等法第13条関係)

交通機関の混雑によって、母体に危険が及ぶ可能性があります。

医師等から通勤緩和の指導を受けた場合は、会社に申し出て、ラッシュアワーの混雑を避けて通勤することができるように通勤緩和の措置をお願いできます。

スライド勤務・時短勤務など会社によって対応が異なります。

妊娠中の休憩に関する措置 (男女雇用機会均等法第13条関係)

医師等から休憩に関する措置について指導を受けた場合は、会社に申し出て、休憩時間の延長・休憩回数の増加・休憩時間帯の変更の措置をお願いすることができます。

部分休業・時短勤務など会社によって対応が異なります。

妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置 (男女雇用機会均等法第13条関係)

医師等から症状等について指導を受けた場合は、会社に申し出て、作業の制限・作業環境の変更・勤務時間の変更の措置をお願いすることができます。

指導事項を会社に伝える場合は、主治医等に母健連絡カードを作成してもらいましょう。

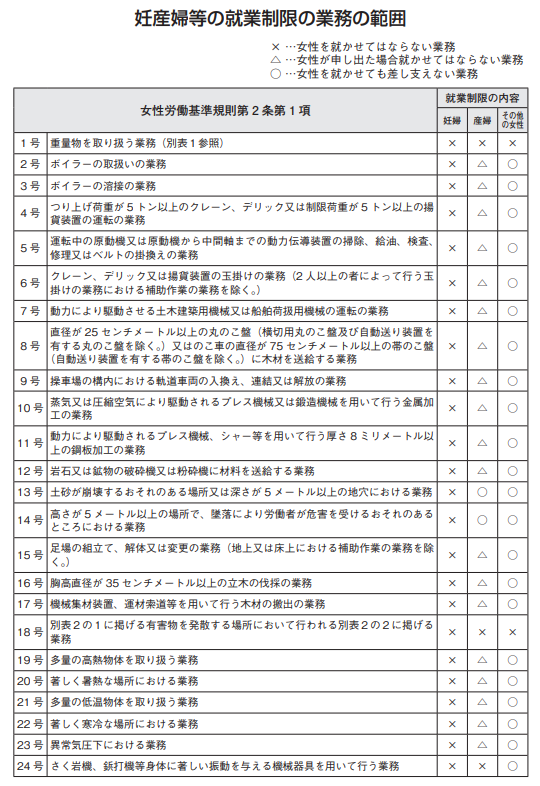

妊産婦等の危険有害業務の就業制限 (労働基準法第64条の3関係)

事業主は、妊産婦を妊娠・出産・哺育等に有害な業務に就かせることはできません。

具体的業務は、厚生労働省令で定められています。

また、妊産婦等の就業制限の業務の範囲に含まれている有害物質は、妊婦自身だけでなく、胎児にも影響があることがありますので、女性労働者を就かせることができないとされています。

妊婦の軽易業務転換 (労働基準法第65条関係)

上記の有害業務以外でも、妊婦の体に負担の大きい作業はあります。

その場合、妊娠中の女性からの請求により、身体的に負担の大きい作業を免除し、他の軽易な業務に転換してもらうことを要請することができます。

時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限

(労働基準法第66条関係)

妊産婦が請求した場合、時間外労働・休日労働・深夜業が免除されます。

まとめ

妊産婦がどのような職務内容に注意をし、どのような交渉ができるのかまとめさせていただきました。

職務内容によっては、会社と様々な交渉をしなければなりませんので、その一助になれば幸いです。