赤ちゃんの情緒の発達として、「人見知り」は重要な局面になります。

「人見知り」の原因とどう解消していくのかしっかり理解する必要があります。

「人見知り」を解消するために、「3項関係」というものが重要であることを今回紹介させていただきます。

目次

人見知りの原因について

7〜8ヶ月ごろになると、物をいじり回したり、舐め回したりすることで、対象を認識しようとする「興味」が湧いてきます。

そこで、「既知」と「未知」という2つに分類がされていきます。

この認識によって、既知なもの・人に対して安心感を覚えて、未知なもの・人に対して不安を感じることになります。

人の場合、いじったり舐めたりして確認することができないので、パパ・ママ以外の未知であることが解消されないことによって不安が増幅し「人見知り」という現象を引き起こします。

人見知りを解消する「3項関係」について

人見知り時の行動は様々な反応が見られますが、はじめてのもの・人に対して不安な表情で拒否したり、泣いたりします。

その中でも、安心できるママ・パパのそばにいる時などに、不安を感じている対象をジーッと見つめることがあります。

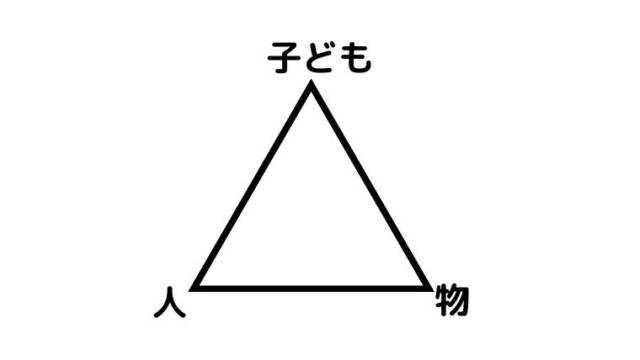

この行動は、「子ども・もの」「子ども・人」という2項関係において誰にも頼れず不安だった状態から、大人の助けを借りながら、「子ども・もの・人」の3項関係を形成し始めています。【Tomasello, M.(1993)On the interpersonal origins of self-concept. In U. Neisser(Ed.),The perceived self: Ecological and interpersonal sources of self-knowledge,174-184. Cambridge : Cambridge University press.】

子どもがママ・パパと互いに注意を共有できる「共有注意」が確認できると、未知な物であってもママ・パパの様子から不安を払拭することができます。

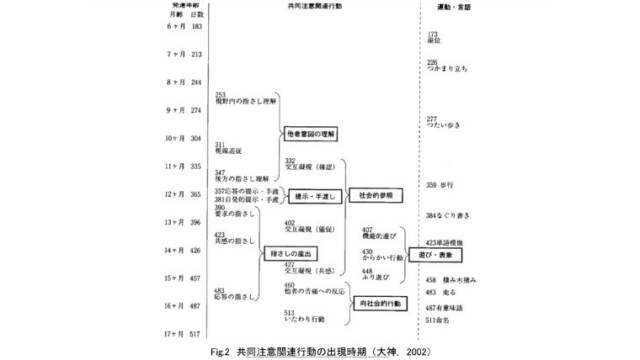

これらの認知の変化を「9ヶ月革命」と呼ぶことがあるように、9ヶ月頃からこの3項関係が形成し始め、次第に人見知りが解消され始めます。

他者の理解を求める「指差しの理解」「視線の追従」が起点となりますので、「子ども・もの」の関係に親が入って対象物を共有していく必要があります。

引用:大神英裕(2002)共同注意の発達的起源.九州大学心理学研究, 3,29-39.

具体的には、

- 子どもの遊びに参加する・真似る

- 物を指差しで注意を向ける

- 「はいどうぞ」と言い、物を手渡す

などで、三項関係への参加を促すことができます。

単純に「物について共有注意」が働くということよりも、「心の交流のある関係」が成立することが大事です。

まとめ

赤ちゃんの「人見知り」の原因とどう解消していくのかまとめてみました。

共有注意が働く3項関係をしっかり気づいていくことが今度大事になります。

子どもの成長に欠かせない情緒面での発達について今度も勉強していきたいと思います。